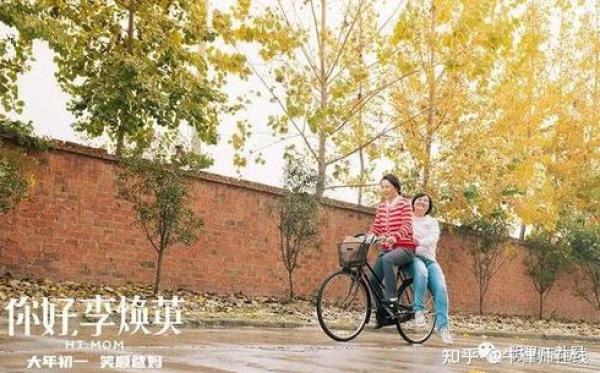

春节档电影《你好,李焕英》在上映前一度被质疑,“国产喜剧”、“同名小品电影版”、“新晋导演处女作”等标签似乎也是有力的佐证。但随着电影上映后评分不断走高,口碑票房成果可观,大家对《你好,李焕英》的认识也有了巨大改观。

一些标签,有失偏颇。电影《你好,李焕英》的逆风仗打得如此漂亮,必然有它可圈可点的优势。对此,艺术与传媒学院19级网络新媒体班进行了一场观后讨论。

在某种程度上,《你好,李焕英》可以看作是一部站在孤独的、缺乏安全感的、因过劳而亚健康的21世纪,带着温情和伤感回望美好20世纪80年代的电影。

导演贾玲用暖色调来表现80年代,这是一种令人从心底油然生出感动的色调,也是一种令人下意识地想融入其中的色调。

在贾玲的镜头中,80年代的生活充满阳光。人们的衣着并不时尚华丽,但干净整洁,人与人之间的关系亲密和谐(虽然也有一些无伤大雅的相互嫉妒和竞争),工厂的工人,并无996和欠薪之忧,他们用大量的时间从事文化活动,打排球、合唱、组织文艺演出、看电影和划船……

这种感觉基本是真实的,所以引起了广泛的共鸣。

——19级网络与新媒体班周琳

《你好,李焕英》中的拍摄手法和画面处理方法也是它的出彩点。

在电影中穿越的33秒镜头运用了一镜到底的拍摄手法,精准的把时间把控在33秒。

一镜到底的拍摄手法是最能表达一个故事或情节中感情的技巧,通过对拍摄物的表达让观众能从中体会到那些被传达出来的情感。

——19级网络与新媒体班郭叶

而电影的点睛之笔在于贾玲经过的每一处都由黑白色变成了白色。电影通过色彩来表现年代以及贾玲来到了李焕英的时代并让这个属于李焕英的世界模样变得鲜活与饱满,望着这个时代的妈妈,她说,“我能让你更高兴”。

——19级网络与新媒体班方涵

我曾经看到过一条评论说:这部电影的出发点是从不争气的贾晓玲想给自己的妈妈长一次脸,哪怕一次都好,而剧情中的李焕英却从来未曾怪过贾晓玲,而是相信,鼓励她。她曾一次又一次的告诉贾晓玲,“我只要我的女儿健康,快乐。” 那为什么在这样的生长环境里,自己不争气的想法还能成为贾晓玲的心魔呢?

其实,在我看来,在当时的那个年代里,不争气的压力并不是来自于父母,而是来自社会的舆论。父母对她的爱始终是温暖的,而且她也能感受到这份温暖并且想将此回馈于她的妈妈,这也就是为什么最后贾晓玲宁愿牺牲自己,也要为她的妈妈换来那份别人羡慕的人上人的生活。

当然,这部电影一定有技巧、情节设计等方面的不足,但请不要轻易给出“内容空洞”“喜头悲尾”等人云亦云的结论,你可以没看懂,但是,请你有自己的思想,不要先入为主,可以让你从头笑到尾的喜剧,是好的喜剧,但是让你感动地落泪的喜剧又不可以是一部好的喜剧吗?更何况这是一部从始至终都穿插着母女间双向的爱的纪念母亲的电影。

——19级网络与新媒体班钱怡

《你好,李焕英》是由贾玲的真实经历改编而成,亲情是本部电影的关键词。是讲一个简单的故事,主角晓玲回到过去,试图牺牲自己各方面的愿望去成全妈妈,最后发现原来不止自己穿越了,妈妈也穿越了,妈妈其实也在偷偷地成全着女儿的愿望。该影片承载着贾玲对妈**思念以及对自己的救赎。

该影片主要内容是体现亲情,电影评分很高,其主要的不仅仅是因为剧情动人,演员演技在线,还以为其折射出的现实,呼吁社会重视亲情,关爱家人。我国的许多地方都有留守儿童,空巢老人等,都需要重视,该影片反映了贾玲对妈**悼念,以及希望能减少“子欲养,而亲不待”的悲剧发生。

——19级网络与新媒体班李远慧

看完这部电影,我的感悟用一句话来形容就是:从欢笑中看见眼泪,在喜剧中感受悲伤。

电影里的李焕英说:“我的女儿啊,我只是希望她健康快乐就好了。”

我不求你有大出息,不求你能光宗耀祖,不求你成绩赫然,不求你追逐优秀,我只是希望你能健康、快乐,开心活在世上。

这份深沉、隐忍、默默付出的母爱,如清流、如泉水流淌心间,让人感动。

因为源于本身境遇有相似之处或是出于对母爱、自我等道德感的触动,所以让我们热泪盈眶。

——19级网络与新媒体班和江中妍

《你好,李焕英》是一部非常感人又带着温柔的电影,她电影表述的感情非常充沛,富有张力,在一定情况下很能感染观众的情感,里面的每一个人物情感都恰到好处,将女主的细腻和温馨表达的非常好,电影故事线明确悲剧结尾,前面各种伏笔的埋下非常巧妙的,中间温馨的场景,情感不停的升温发酵,到最后完全爆发引发人们的泪点。这部电影的讲述真的很能引起人们共鸣。

——19级网络与新媒体班刘雪斐

电影本身的质量为它的口碑做好了基础铺垫,情节表述、角色设定、拍摄节奏感等并联为一个整体,呈现在观众眼前。

作为电影作品而言,镜头表达、视听语言都相对简单;这是肉眼可见的“成本可控”,贾玲自己是导演也是演员,对比特效大制作影片,《你好,李焕英》的“有形成本”(片酬、特效制作等)应该比较低,值得注意的是这部影片的成功有赖于非常值钱的“无形成本”:成熟的喜剧团队、真情实感的故事,喜剧节奏非常微妙,表演的分寸感、接梗的气口、包袱的设计等等,是落点动人的亲情刚需作品。或许更接近完成度高的长篇“小品”,笑点密集、哭点真挚,聚焦时常被遗忘的妈妈们,聚焦“付出和爱被习以为常被认为是天经地义的母亲”,以真换真。

——19级网络与新媒体班王朗云

看《你好,李焕英》这部电影我以为是贾玲穿越回去改变妈妈命运的故事。结果,最后发现这只是一个母亲弥留之际创造出来安慰女儿的梦然后女儿入梦。黑白镜头慢慢有了色彩,在这个梦里贾玲帮妈妈买到了第一台电视机,虽然女排比赛没有拿第一,但是在厂长面前露了脸,跟厂长儿子相亲。但是当梦慢慢褪色,母亲的生命力渐渐消逝,女儿看到了母亲一生的走马灯,回到现实,李焕英的心电图变为一条直线。回忆是贾玲的回忆,但是换个角度何尝不是母亲对女儿的回忆呢?李焕英才是这个梦的创造者,弥留之际抚平女儿的自责。

——19级网络与新媒体班瞿瑜洋

在电影中冷特说出了一句“如果我不曾出生过,是不是我妈会活的更幸福”,这句话引发的反转可谓是妙得很,贾小玲不再想回到原本的生活,竭力撮合李焕英和沈光林,从而让自己消失,悄悄换掉了主线,原有的母命题也被打破。幸好,所有即将崩溃的剧情与时间线,最后都收束于母爱。

她觉得如果当时她妈妈没有生她,说不定会比现在幸福,她妈**人生总在付出,如果能重来一回,她希望她妈妈能够健康幸福。我曾经也有过一样的想法,我觉得要是我妈妈当初生的人不是我,可能她就不用那么操心了,可是我与贾小玲不同的就是,我还有机会,我现在还来得及。

——19级网络与新媒体班安瑜

由小品到电影的过渡,其中笑点的安置怎样才能既符合角色设定,又刚好造成微妙的破壁感是很难把握的,其中有一段沈腾在台上二人转,宋晓峰刘能在台下忍俊不禁,“我咋觉得他演得这么招笑呢?”不可否认这种会心一笑式的笑点并不庸俗。

关于“好笑”,老生常谈的问题,电影仍旧未能摆脱大多数相声、小品演员做导演、主演所带来的“对白段子化”的天然局限,靠俏皮话、谐音梗和预期违背等方法填满几乎所有笑点,而且笑点的安置几乎都是围绕饰演角色的演员极具目的性设计的,比如沈腾的几场“高光”时刻,那个人物根本就不是沈光林,明明就只是沈腾罢了。观众可能也是笑了,但这更多是“物理”上的逗一逗,却几乎对情节、人物难有“化学”作用,稍纵即逝,这也许是喜剧,但不是喜剧电影。

关于“好哭”,便是导演动感情讲故事的方式。真实、真挚的情感为她在层次构建上避免了太多企图心和刻意性,无论是反转前的铺垫还是反转时造成观众的后知后觉,都让人又惊又喜。可反转后仅有的几段闪回则显得力道过于不足,在这种生死之间、大彻大悟的时刻,只有用更多、更强有力的事件、画面和情绪来“猛锤”女主人公才能让她的醒悟愈加深刻与沉重,毕竟从此之后,她便再无母亲。

——19级网络与新媒体班张睿庭

贾玲作为一位女性导演,以纯女性视角演绎了一场母女关系,这种视角上的舒适且无隐藏的男性凝视收获了女性市场的一致好评。尊重女性,情感细腻柔软,贾玲真正做到了“她视角”的成功。

电影在欢乐逗笑的同时没有矮化任何一个女性角色,包括片里主角的“死对头”王琴,也是一个有一技之长、敢拼有自我的女性。《你好,李焕英》向我们展示了女导演对于女性、对于人的关怀和善意。

——19级网络与新媒体班寸熙

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”这是看完影片的第一感受。艺术从来给人希望,于是当现实生活中的愿望不能够被满足的时候,艺术开始发挥它的力量,给予留下的人们极大的安慰。死亡带来的痛苦不只只是未知的恐惧和全部的失去,而是于活着的人的莫大考验。

——19级网络与新媒体班杨淑琴

“从我记忆起,妈妈就是中年妇女的模样”,很多人都会有这样的感受。这类电影笑着笑着就哭了。故事本身很感人,尤其是她妈妈达观的生活态度令我动容。

电影结尾我觉得非常的好:贾晓玲人生受到了震动,她逐一实现了当初许诺给妈**那些“画饼”,因为全篇通过李焕英同志反反复复向观众传递一种生活观:物质条件的提升是重要的,面子也是重要的,但是真正的健康和快乐并不依赖这些东西,是来源于生活中的一些很小很小的细节、亲人间的相互支持。

另外,影片对八十年代的老工厂、人们的生活状态以及精神状态的还原太好了,既真实又艺术,在开头用第一个长镜头(中间切了两三次)交代的清清楚楚。

——19级网络与新媒体班左楚莉

戏中人的故事,也是戏外人的故事。戏里没讲完的故事,要到戏外去看。这部电影不仅是属于贾玲的纪念,也触及到大家内心无法割舍的亲情领域。“子欲养而亲不待”,珍惜与家人在一起的时光,不要等到失去才后悔莫及。

文/19网媒

图/网络

整理/马江杉

↑ 上一篇:党建资讯ㅣ我院直属支部“我来讲党课”活动正式启动 暨第一堂党课

↓ 下一篇:学院动态|我院“未来校友日”二期

版权所有 © 云南经济管理学院-艺术与传媒学院 滇ICP备05007082号

Copyright 云南经济管理学院-艺术与传媒学院